- 「病化図」身整式から見た改善

- 姉妹リンク 「抗重力ー重心制御作用」合気道ブログ

- 姉妹リンク 合気道研修館ブログ

- 姉妹リンク 当院のYouTube動画

、juusin seigyoチャンネルはここから

、juusin seigyoチャンネルはここから

Ⅰ.「身整式」療法―今までにない4つの特徴

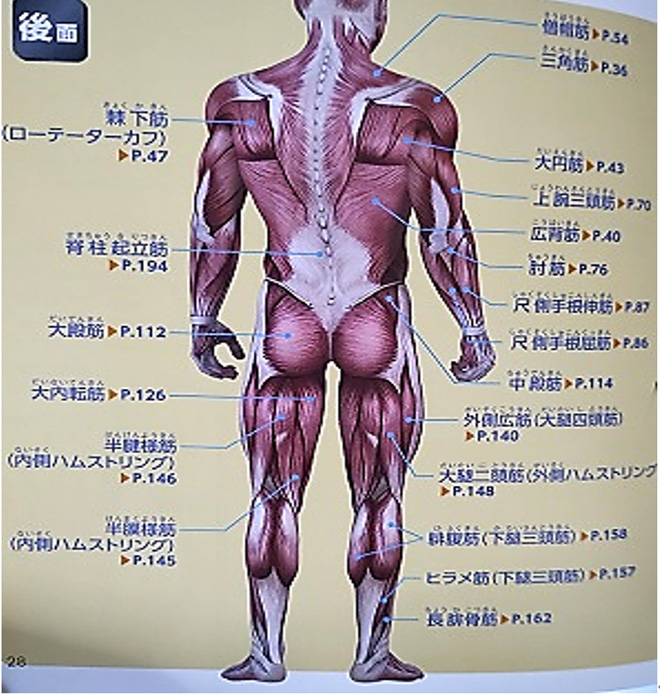

1.どこが痛くても全身の「筋」をやさしく調整

理由)手を振らないで歩くことは歩き難い。手足は生活上ほとんど同時に動きます。全ての筋が一つの重心を常に保っています。

「痛くない復元反射」で、お子さんでも安心して受けられます。いわゆる整体ではありません。

「身整式」施術の様子・動画クリック

2.病院の診断よりも早く回復することが多い。

理由)通常、悪いところだけ(むち打ち症は頸椎・首、腰痛なら腰椎・腰)を見ますが、身整式は全身(重心を司るすべての筋機能)を見てその因果関係を調整します。

病化図↑上バナーをクリック、悪化の進行や回復の目安を示しています。

3.とても多くの症例に効果を示す。

理由)そもそも、身体の「治癒力」は重心を制御する「全身の筋」機能と密接に関係しています。例えば、疲労やケガ・痛みや病が姿勢を崩す、というのもその証拠。

各症例1から10をクリック↓で効果の実例を見ることが出来ます。

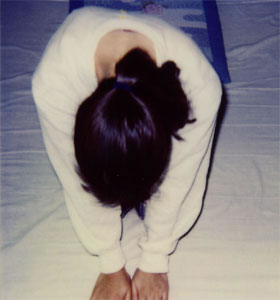

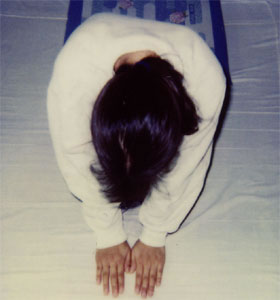

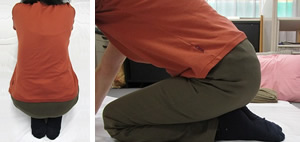

4.効果のある理由が背中の写真で確認できる。

骨粗しょう症が進行し圧迫骨折を経験、後遺症から背筋が伸ばせない 。腰痛を繰り返すようになる

調整後、背筋を伸ばせるように

なぜ四つのうれしい特徴があるのか?

医学は骨格や筋肉に関連した疾患を苦手にしてきました。高齢化が進む中リハビリ運動も様々に工夫をしていますが、どういう訳か?「痛みが出たらやめてください」というものばかりです。だから案外やれる運動は、年齢とともに、変形が進むとともに、少なくなっていきます。

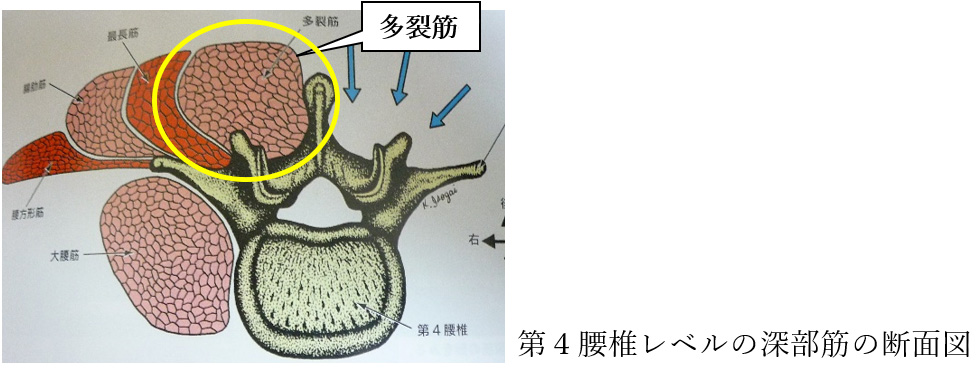

身整式は、フレイルやロコモに至らないためのリハビリ運動を、側弯症が改善できるエクササイズ法を、変形が進む股関節・膝関節を改善できる、炎症があっても始められる運動法を、インナーマッスル(抗重力筋・膨張力主体)とアウターマッスル(収縮力主体)の特徴から創案しました。

純粋なインナーマッスル運動は炎症があっても始められ、痛みから解放されていきます。リハビリのほとんどが筋を収縮させるから痛みが増しやすいのです。

実は現代の医学は、抗重力筋に膨張力があることをはっきり認識していません。筋肉を収縮という視点でしか見ていなかったために筋肉を収縮させるような運動ばかりに目がいっていて、変形を改善できるように動かす膨張力重視の運動・動作が分からずにいます。

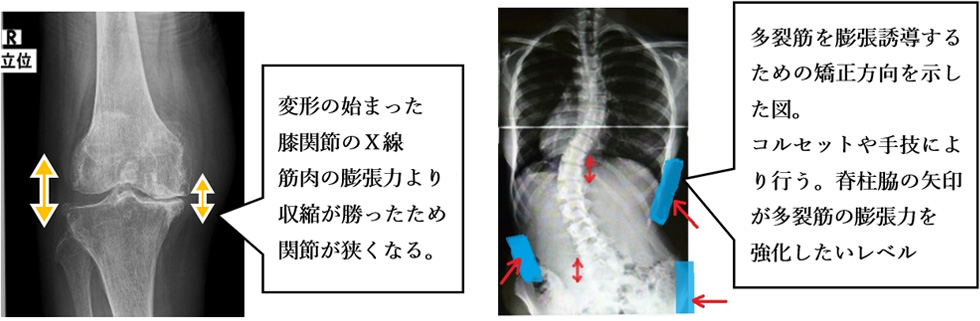

骨格は収縮作用の強いアウターマッスル(補助的・重心制御作用の筋)のアンバランスから歪み始めます。その後この歪みはインナーマッスル(主体的・抗重力・重心制御作用の筋)の膨張力を抑制し、関節が摩耗し、炎症が起き、そのあと関節の変形が進みます。

脊柱側弯症

老化による姿勢の崩れ、体の動きの低下(ロコモ・フレイル)

膝・股関節、変形していく関節、長引く腰痛やムチウチ症・首肩の痛み・・・など

手術という最終手段までこれらには具体的な改善法がないと思いませんか?

また手術によって、身体が抱えている状況の全てが解決するのではありません。手術後もインナーから膨張力を戻す必要があります。(特に術後の経過が思わしくない場合)

純粋なインナーマッスルの訓練は自律神経系にも深い影響を与えます。鬱、パニック障害、不安障害などの改善にも欠かせないリハビリ運動法でもあるのです。

「純粋な!」と断ったのは、昨今のインナーマッスルの訓練は、収縮主体であって、膨張力を引き出す動作になっていないからです!

側弯症 調整前

側弯症 調整後

側弯症 1か月後

側弯症 調整前

側弯症 調整後

頭痛・生理痛・デスクワークをしている

調整後

調整したあと更に、身整式体操指導後

自律神経系の悩み・症状 調整前

調整後+身整式体操後

右腰部から股関節にかけての激しい痛み・歩行も困難に

調整後

3回目調整後激しい痛みがなくなり、20分の散歩が可能に

ヒトの「抗重力―重心制御作用」図身整式は「三次元」予防医療

重力の働く環境で、棒を垂直に立たせておくことは難しい

ヒトは簡単に立っていられる

ヒトの「抗重力―重心制御作用」の発見

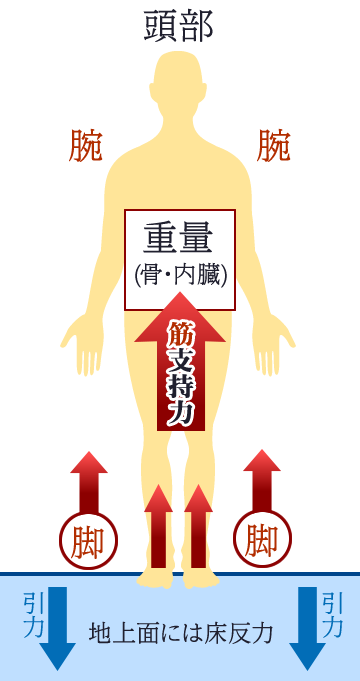

重力の働く環境で、ヒトが簡単に立っていられるのは精巧な筋肉の重心制御作用のおかげ。

この精巧な筋肉の作用が崩れた時、体の痛みや不調が起こるのです。

- (1)腕の筋も足の動きに同調、重心を保持

- (2)体幹筋力中心軸を保つ

構造物の「重心は一つ」動いても協調・姿勢維持すべての筋支持力によって「重心」は形成され「制御」されている! - (3)脚の筋力で立ち上げ、動く

A全身の「筋」支持力が、重心を保ち、倒れないように支持。(抗重力―重心制御作用)

Bこの協調性の崩れが中心の骨格である「脊柱」に現れる。(抗重力―重心制御作用の不和)

「抗重力―重心制御作用の不和」(身体が歪むメカニズム)の原則

- 1.身体は部分的に歪むことが無い。一つの歪みは全身にその影響を及ぼしている。

- 2.首が痛くても足を調整する、腰が痛くても手を調整する必要がある。

- 3.痛みを取るのではなく、全身の調和が図られ、健康な身体に再構築された結果、痛みが減り、治癒力が向上する。(三次元予防医療の原則)

Ⅱ.抗重力―重心制御作用について(誤認されてきた現代史)

-専門家でも目が向かない「地球の重力」と「人の重心」

「抗重力―重心制御作用」の重要性を、正しく認識して頂くために、先ず考えて頂きたいことがあります。

ここを始めにしっかり考えて頂かないと、この「HP記事のすべて」は価値がないモノに思えてしまうのです。

そして、「なぜ痛みは慢性化しやすく改善されにくいのか」という疑問も、永遠のテーマになってしまいます。

実は専門家でも、気が付いていない身体の痛みに対する「勘違いされている健康常識」があるのです。

では、次の質問にお答えください。

●質問一

「宇宙を漂う宇宙戦艦ヤマトの甲板に、コダイくんとユキちゃんが立ち、愛を囁き合っている」とします。

このアニメーションの場面を想像して「何か変だ!」(物理的な意味で)と、あなたは思いますか?

YES,NO,

●質問二

現代の「直立二足歩行ロボット」は、東京タワーの階段を「鉄腕アトム」のようにスイスイと登り降り出来る。

「イエス」と「ノー」どちらですか?(これも物理的な意味で)

質問一の答えは「NO」です。無重力状態で宇宙船に安定して立てる訳がありません。

「宇宙に漂う」といっても「大海原を晴れた日に漂う客船の甲板」とは違うのです。地球上の海と宇宙を混同して作者は想像してしまっているし、見る側も同じように思ってみていました。

質問二の答えは「ノー」です。現代の二足歩行ロボットは「鉄腕アトム」(アトムは2003年誕生予定であった)のように安定した歩行がまだ難しいのです。ゆえに段差のスムーズな昇降移動は苦手です。一定の高さの段差を登ることには成功していますが、少々急な連続した階段では転んでしまうでしょう。重心を安定させるのに必要な柔軟性もまだ創出できていません。ロボットは硬いのです。柔よく剛を制す、と言うように重心安定には柔軟性が不可欠です。本来、垂直に立って歩く(各種運動可能)という物理的構造体(人体構造)を創出することはとても難しいのです。

(最新鋭のロボットは雪道を歩いていますがやはり、膝をまげて、O脚で歩行が可能になっています。)

質問一の誤認は、無重力現象の経験が少なかったために起きたこと。

質問二の誤認は、我々人類は、元気なとき「歩くことが難しい」と思ったことが無いからです。

ヒトは知らないこと、簡単に感じていることに関心が向きません。ここに錯覚が生じるのです。

この錯覚の上に「アニメーション」が想像された、という「誤認想像の歴史」に注意する必要があります。

なぜなら、歩くことを難しく感じることなかったために「医学(科学)」はヒトの身体の運動器系における「筋機能」について、皆さんが考えているほど、本質的な研究が進んでいないのです。

ここに医学が「身体の痛み」や「不定愁訴」について苦手にしてきた理由が示唆されています。

この錯覚と同じように、身体に対する認識においても、実は、度々、誤解を繰り返しているのです。

多くの健康法が現れては消える理由も、これで肯けるところがあるのではないでしょうか。

この記事の詳解は「重心制御ブログ」で読めます。↓下をクリック↓

●自律神経系の症状(分離不安症)

右骨盤が下がる

右骨盤が下がる(右PI腸骨)

仙骨下部左捻じれ

調整後、右PI腸骨、仙骨下部左捻れが正される

調整後、右PI腸骨、仙骨下部左捻れが正される

●右足首捻挫(大学生女子バレーボール部)

調整前右足を庇って右骨盤が上がる

調整前右足を庇って右骨盤が上がる

調整後坐りやすくなる

調整後坐りやすくなる

- 人は歩くとき、必ず手を振って歩く。

- 手を振らないで歩くことは歩きにくい。

- 全身の筋肉は常に協調性もってバランスを保ち、一つの重心で動く。

- 腰が痛くても腕の筋肉も調整するし、首が痛くても脚の筋肉も調整する。歩くとき手足が同時に動くのは一つの重心を保つため。

- すべての筋肉がこのことに関わってる。

- 部分的に見ると大局(本質)を見失う。

- 体は部分的に歪むことはありません。

詳しくはここをクリック→「一つの重心」ブログ

●ぎっくり腰

左骨盤が下がる

左骨盤が下がる(左PI腸骨)

仙骨下部左捻じれ

調整後骨盤の変位が正される

調整後骨盤の変位が正される

●側弯症

調整前

調整前

身整式体操後

身整式体操後

身整式調整後とで正されてくる

身整式調整後とで正されてくる

側弯症の相談窓口ブログへはこちらをクリック

Ⅲ.「抗重力―重心制御作用の不和」(からだの歪み)から見た各症例

「抗重力―重心制御作用」不和を脊柱(脊髄中枢神経系)から各症例を見る。

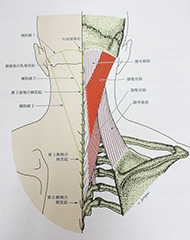

頭部から頸椎、上部胸椎、肩甲骨の歪み (首から肩甲骨の不和)

関連症例、

- (1)頭痛、めまい、耳鳴り、立ちくらみ、突発性難聴、眼精疲労、吐き気→「(1)クリック」

ひどい頭痛に悩むが、病院の検査では異常なし

調整後

肩と背中の張りが減ってくる

三叉神経痛と突発性難聴を繰り返す

調整後

毎年のようにメニエールに悩んできた方の肩の歪み

当院での月1・2回 の定期調整でメニエールが出なくなる

めまい立ちくらみでなやむ。自律神経失調症と病院でいわれる。長年肩こりがひどかった

調整後

- (2)首の痛み、むち打ち症、ギックリ首、顎関節症、肩凝り、寝違え、頸椎ヘルニア、頸椎脊柱管狭窄症、頸椎症、手の痺れ、頸肩腕症候群、腱鞘炎、五十肩、胸郭出口症候群→「(2)クリック」

頚椎症 頸椎ヘルニアの疑い1

頚椎症 頸椎ヘルニアの疑い2 調整後

頚椎症 頸椎ヘルニアの疑い3 2回目調整後

左腕の痛み・五十肩(左腕が上がらない)

左腕の痛み・五十肩 調整後

左腕の痛み・五十肩左腕の痛み・しびれ 頸椎ヘルニアと診断を受けている

左腕の痛み・五十肩左腕の痛み・しびれ 頸椎ヘルニアと診断を受けている 調整後

左腕の痛み・五十肩左腕の痛み・しびれ 頸椎ヘルニアと診断を受けている 1か月後痛みが減り、しびれの範囲が狭まる

朝、寝違えて首が痛かったのが、背中まで痛くなってくる

調整後背中の痛みが減ってくる

上記の症状は別々ではなく関連が深い。

中部、下部胸椎の歪み

関連症例

- (3)側弯症(中部下部胸椎付近の表層起立筋の非対称性が顕著)、猫背→「(3)クリック」

- (4)慢性関節リウマチ、アトピー性皮膚炎、全身の原因不明の関節炎、自己免疫疾患、アレルギ―、背中が伸ばしにくい、息苦しい、中高年の喘息、小児ぜんそく→「(4)クリック」

リウマチ

リウマチ

- (5)不安障害、摂食障害、自律神経失調症、PTSD、心身症、パニック障害、統合失調症、ひどいしりもちの後遺症など、(中、下部胸椎の起立筋の脆弱化、腰仙関節の硬化)→「(5)クリック」

検査では異常がない首の痛み・自律神経系の悩み(動悸やパニックを繰り返す)

検査では異常がない首の痛み・自律神経系の悩み(動悸やパニックを繰り返す)

検査では異常がない首の痛み・自律神経系の悩み半年後

摂食障害が出始めている。病院ではパニック症と診断される

摂食障害が出始めている。病院ではパニック症と診断される 調整後日に日に食事がとれるようになる

脊柱側弯症調整前

調整後

脊柱側弯症調整前

脊柱側弯症調整後

脊柱側弯症シュロス法+身整式体操指導後

脊柱側弯症1か月後

側弯症調整前

側弯症調整後

側弯症調整前

側弯症調整後 背中の膨らみが減る

調整前

調整後

腰椎、骨盤、股関節の歪み

関連症例

- (6)腰痛、ぎっくり腰、仙腸関節炎、腰椎椎間板ヘルニア、腰椎分離症、腰椎脊柱管狭窄症、→「(6)クリック」

- (7)股関節症、膝の痛み→「(7)クリック」

- (8)生理痛、生理不順、赤ちゃんが欲しいとお考えの方、逆子、習慣性流産、冷え症、膀胱炎、夜尿症、便秘→「(8)クリック」

頭痛・生理痛の方の骨盤・脊柱の歪み

調整後

身整式体操指導後、調整との相乗効果で背筋が更に伸びてくる

生理不順・仙骨骨盤の歪みと上部胸椎・頸椎との歪みが連動している

調整後、骨盤胸椎の歪みが正され脊柱・体幹軸の安定感が出てくる

病院の検査では特に異常がでない腹痛を繰り返す

調整後

便秘・下痢を繰り返す。長年冷え症むくみに悩む

調整後、脚が温まってくるのを感じるように

脊柱管狭窄症・腰椎ヘルニア、と両方の診断を受けている。サッカー経験者で分離スベリ症を抱えていた、歩行が痛みで困難な状態

調整後

2回目調整後、足の運びが楽になってくる

ぎっくり腰 腰を真っ直ぐに伸ばせない

調整後、腰が伸びてくる

2回目 立ち座るが楽になってくる

右の股関節から仙腸関節にかけての痛みとぎっくり腰を繰り返す。デスクワークと長時間の車移動が多い

調整後

膝の痛みを何とかしようと様々な物理療法を試したがかえってひどくなっていってしまった方の骨盤の歪み

膝が全く曲げられない、伸ばしきれない

調整後、骨盤・脊柱の歪みが減る

すると膝が曲がり始める

身整式の調整と体操指導を地道に続け5か月後には正座ができるように

MRIで股関節はきれいに円く映り異常なし…だが長年ひどい股関節の痛みと腰痛に悩み、方々に病院・治療院を渡り歩く

前回と同じ内容からつづけて…いた方の背中の写真。前にかがむと顕れる体の歪み・重心の不和

調整後

調整後

股関節の痛みに長年悩む。過去に股関節の手術も受けている

調整後

重心制御作用全体の因果関係

関連症状

- (9)スポーツ障害 野球肘、野球肩、テニス肘、ランナー膝、オスグット・成長痛、肉離れ(スポーツ動作は、「全身による精巧な運動」によってなされることを重々考慮する)→「(9)クリック」

右足首捻挫を繰り返す方の骨盤の歪み

調整後 骨盤が揃い歩きやすくなる

何度もシンスプリントを起こす

調整後、脚の痛みが減り始める

投球時の脇腹痛

調整後

野球肩、過去に野球肘も経験

調整後

- (10)中枢神経系疾患「脳梗塞による麻痺、脳性麻痺」→「(10)クリック」

1回目調整前、脳性麻痺、側弯症予防の目的から来院、骨盤が不安定でかつ前かがみ姿勢と首の前弯が顕著(ですので坐っていても頭の位置が低い状態で写っています)

1回目調整後 骨盤と脊柱の歪みが減り、腰が立ってくる

身整式リハビリも取り入れた2回目調整後 背筋を伸ばす力がついてくる。深く座れるように

- (11)その痛み・病はどのレベル!?「病化」図でチェック→「(11)クリック」

構造物には重心があるという「構造上の面」から「各疾患の関係」が分かるように、このように説明させて頂いていますが、現代医学のように「細分化」型の視点から、症状を追いかけると「全く構造上の面が置き去りになる」ということに注意が要ります。

一方で、構造を捉えるといいても「宇宙戦艦ヤマト」や「二足歩行ロボット」開発の例に見るように、構造上の機能的な仕組み「抗重力―重心制御作用」については、事実上、現代科学の思考力だけでは理解が難しいのです。

重心について理解が進むには、まだ多くの時間が掛かります。

症例集の紹介等は「よろこび」の声ではありません。「痛み」や「不調」「病」を克服したことはうれしいことですがこの喜び以上に、ここから何を学ぶか学んだかがとても重要です。(そのため予防体操指導を重視)人生は長いのです。一度よくなられた方が、あそこに行けばすぐに直してもらえると安易に考えられて次に来られた時、非常に難しい状況になっていた場合、私どもはほんとうにつらいのです。(来られた人を見捨てるようなことではありません。そこから明日を考えます)私たちは生身の体で生きているのです。心と体を大切に考えましょう。

Ⅳ.身整式療法とは

身整式とは直立二足歩行をするヒトの身体を、「抗重力―重心制御作用」という機能概念から、「一個体としての統合的な骨格筋機能」を解き明かし、「身体の歪むメカニズム」を明らかにした、ヒトの身体における「運動学的神経生理概念」です。

その動的構造維持における筋機能を、

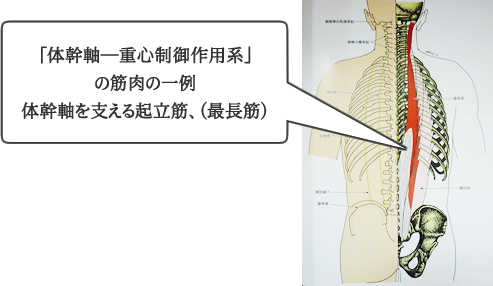

- 体幹筋群(体幹軸―重心制御系)

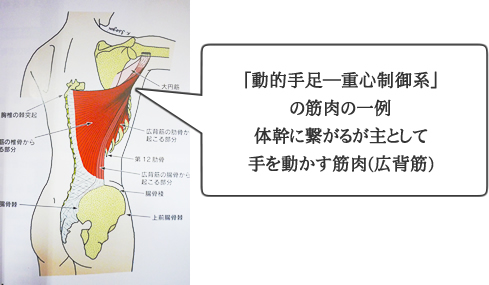

- 手足の筋群(動的手足―重心制御系)

というように、「軸肢体」と「動的四肢体」という二つの根本機能に分けて精査することで、「身体の歪むメカニズム」は明らかになりました。その上で、従来の各手技療法である、整骨法、オステオパシー、カイロプラクティック、長生術、(主に体幹軸系手技法)無痛バランス療法、均整法、操体法(主に手足、四肢系手技法)などが実在してきた理由となる「筋―関節―運動神経反応」による「効果法則」を合気道技法の関節における理合を通じ、明らかにして、より合理的に体系化された「調整手法」と「体操法」を持ったのが「身整式療法」です。

Ⅳ-a.身整式重心調整療法、「身体の歪むメカニズム」に則した「手技体系」

1、「体幹軸―重心制御系」 |

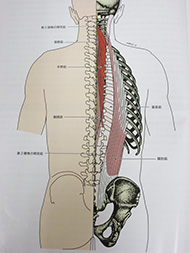

A「脊柱起立筋群調整法」 |

|

B「呼吸筋群調整法」 |

2、「動的手足―重心制御系」 |

|

C「四肢交差性筋群調整法」 |

|

|

|

D「手掌手首・足関節、足指・巧緻筋群調整法」 |

Ⅳ-b.身整式検査法(主なものを一部紹介)

1.体幹軸―重心制御系検査法

呼吸筋群のアンバランスを精査 |

起立筋群の歪みを検査 |

|

|

2.動的手足―重心制御系検査法

|

|

|

|

| 肩甲骨の高さ 上角の位置 |

肩甲骨の高さ 内縁 |

肩甲骨の高さ 下角の位置 |

肩甲骨の高さ 上角と下角を結ぶ位置、右が下がり 左が上がる |

|

同じ高さで腕を上げているのに(同じ割合で肩甲骨周辺の筋肉が収縮しているはずなのに) 肩甲骨の高さが違う。 |

|||

肩甲骨の上角や下角の位置から例えばこの様な筋肉のアンバランスを見極めています | ||

|

|

|

|

大峰閣「骨格筋の形と触察法」より抜粋 | ||

|

|

|

|

| 胸椎の変位 | 胸椎の変位 | 胸椎の変位 | 胸椎の変位 |

| これらに関連付けて胸椎の変位も同時に見ている | |||

|

―関連する症例― 首・肩・背中の痛み、自律神経系の失調、小児喘息、胃腸の疲れなど |

|||

|

|

|

|

| 骨盤の高さ | 腰椎の変位 | 腰椎の変位 | 腰椎の変位 L4~L5の腰椎棘 突起が左に側方 変位している |

|

「前傾姿勢(おじぎ)をすると背骨・骨盤の変位、起立筋のアンバランスが顕れる」 |

|||||||

|

| |||||||

|

―関連する症例― 腰痛、坐骨神経痛、股関節・膝関節の痛み および変形、便秘、生理不順・生理痛・習慣性流産等々 |

|||||||

Ⅳ-c.●身整式施術操作法(主なものを一部紹介)

人は手足を片側的に使うことによって、手足の歪み、体幹軸の歪みを形成します。身整式は手足の筋肉、体幹軸の筋肉を、反射法則に従って優しく操作し調整を施していきます。(苦痛を伴う矯正ではありません)どなたでも安心して受けられます。

1、体幹軸―重心制御系の調整法写真

胸郭呼吸筋群調整 |

胸最長筋、腰腸肋筋の調整 |

|

|

|

|

2、動的手足―重心制御系の調整法写真

|

||||||||||||||||||||||||||||

実際の「身整式の手技」および「体操法」は従来の各手技療法から応用したとはいえ、筋反射に則したものに変化しているため、その技法内容は従来の各手法よりも大幅に改正されています。

実際には、上記の代替医療分野の学術をひとつひとつ学習するだけでも大変なことです。何十年もかかってしまうでしょう。

しかし「重心制御作用」を認識し、「身体の歪むメカニズム」とこれに伴う「筋反射の法則」の存在が分かったため、たくさんある手法の有効なところを一気に拾い上げていくことが出来た結果、応用は可能になったのです。

ゆえに、反対の側面から観ればこれが分からないと、弱い筋肉がどこで、強すぎる筋肉がどこなのか判別できないために適切な調整が難しいことになります。

昨今「筋肉のバランス」をうたう治療院は増えましたが、そもそも、この作用を発見したり、正しく理解するのというは今の常識で考えれば(基礎医学にある運動学的筋機能だけでは)とても難しいはずです。唯一この難解なものを可能に出来る手段が「合気道の稽古」なのです。

|

|

動的協調性を欠いたところが分かるという行為は、武道的に言えば「隙が分かる」ということと同義です。

例えば、合気道やスポーツの指導者が「無駄な力を抜きなさい」という表現をよく使うことがありますが、これは軸肢体(体幹)の上部、や四肢の肩、肘、膝の筋肉に入る余分な力のことです。

この無駄な力が重心制御作用を不安定にするために理想的な運動フォームが形成されないのです。これを慣れた人が指摘しているのです。動作に慣れ、自然に力が抜けるまで練習に参加させ根気よく待つしかない。慣れるにしたがって自然に抜けてくるものなのですが、どうしても個人差がある。抜けたときに「今の感じ」だよと言って、正しい動きを少しずつ認識させていく。全ては学習という行為によって可能になります。

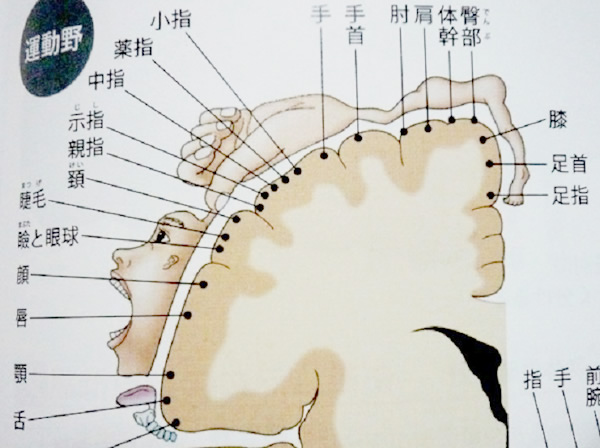

偉大な脳外科医ペンフィールドの大脳の機能局在の図(下図)が示す通り、ヒトの身体の感覚配分は生まれながら偏っているのです。ゆえに身体学習によって協調性を身に着ける必要がある。こういう経験は人生において重要であると考えます。

|

身整式療法の規定

身整式療法士は、医療系国家資格を持つ基礎医学を修めたもので、身整式概念を3年以上かけて理解したものであり、抗重力―重心制御作用を正しく認識するために、合気道(合気会)の有段者でさらに怠りなく合気の稽古を継続している人物でなければならない。

|

|

|

現在身整式療法士は五上浩司 五上智之の二名 |

インナーマッスルの膨張力による「主体的」抗重力・重心制御作用

アウターマッスル収縮力による「補助的」重心制御作用

インナーマッスル「膨張作用」による「主体的」抗重力・重心制御作用

1体幹軸・抗重力・重心制御作用(脊柱、肋骨、骨盤)体幹インナーマッスル

2四肢交差・抗重力・重心制御作用(手、肘、肩、足、膝、股関節)関節抗重力筋

アウターマッスル「収縮作用」による「補助的」重心制御作用

3体幹軸・重心制御(脊柱、肋骨、骨盤)・アウターマッスル(腸肋筋など)

4四肢交差・重心制御(手、肘、肩、足、膝、股関節)・アウターマッスル(上腕二頭筋・ハムストリングスなど)

骨格筋を四つの機能別に四つに分け、体の歪むメカニズムを体系化・身整式

手技療法の体系化 (身整式の手技療法)骨格のゆがみを正し、リハビリ訓練へ

「抗重力・重心制御作用」の筋反射系よって整復反応のメカニズムを解明、従来の手技療法(整骨法・カイロプラクティック・オステオパシー・長生術・操体法・モビライゼーションなどの効果があるときの整復反応を精査)を体系化

リハビリ訓練法・体操法の体系化

主体的であるインナーマッスルの膨張力を引き出す動作から開始されます。インナーマッスルは自律的な筋で姿勢維持・呼吸に関係します。ゆえに筋トレのときのように力を使っている実感の少ない筋機能です。

これまで、骨格筋は随意的であると説明されてきました。が、このように呼吸筋や姿勢維持筋(抗重力筋)は意図的でなくも機能せざるを得ない場面が多々あります。ゆえに丁寧に見ていくならば、体幹インナーマッスルや抗重力筋は自律的に機能する割合が大きいという特徴があります。つまり膨張力は意図的(随意的)でない自律的な運動の仕組み(呼吸や姿勢維持反応)から引き出されます。

ここも医学では深く認識されていません。(合気道や柔道ではこれを体感する)

ここを見極めたリハビリ運動、側弯エクササイズ法になっているために身整式の体操法は実際に変形が改善し、痛みがある状態からでも安心して運動できるのです。

合気道では「真に、力を出すためには無駄な力を抜く」というように収縮力(意図的)を最小限にするための体の捌き方・身のこなしを稽古します。自律的な力と一体化した動きが武術やスポーツにおいて重要なのです。

タイガー・ウッズも「飛距離を出すためには力を抜くことだ」と言っています。この矛盾したように聞こえる言葉の意味も、抗重力・重心制御作用から、ヒトの身体の筋機能が見えたとき、全く矛盾していないことが理解できるのです。